Laboratory研究室・教員紹介

制御・ロボティクス系

人間工学研究室

研究紹介

人間の感覚を定量化する研究

人間工学研究室(松田研究室)では、人間感覚の定量化(数値化)について研究しており、どのように工学へ導入、応用するかについても検討しています。特に、音と振動をベースとした「機械・人間・環境」に関する研究がメインテーマです。

関連する学問分野は人間工学、音響工学、振動工学、計測工学、生理・心理学、統計学などがあります。

1.振動と音の複合環境における振動感覚と生体反応に関する研究

自動車や鉄道車両、遊戯施設等の乗員は機械的振動と音を同時に受ける複合環境に置かれています。しかし、現在の振動環境評価の規格は振動のみが対象で音の影響は含まれていません。この研究では、乗り物から発生する水平・前後方向振動を対象として、人体に振動と音を同時に与えた時の振動感覚(振動を知覚した時に感じる大きさや強さの感覚)と生体反応(心電図、脳波等)を測定します。振動感覚と振動・音を構成する物理量との関係について実験的に検討し、振動感覚に及ぼす音の影響を定量的に評価する方法の確立を目指します。

2.聴取状態の違いと環境音を考慮した車両接近報知音の開発

ハイブリッド自動車や電気自動車等に搭載されている歩行者に車両の接近を知らせる音を車両接近報知音といいます。この研究では、歩行者が車両の接近に気づきやすく不快に感じない車両接近報知音の開発を目指しています。しかし、歩きスマホのような副次的行動によって聴取状態(音を認知するときの状態)が変わると、車両認知に対する危険性がより高くなります。そこでこの研究では、歩きスマホ等による聴取状態の変化や周囲の音(環境音)を考慮したより歩行者にとって安全な車両接近報知音を開発しています。様々な報知音モデルを作成し、環境音に対する適切な音量や聴取状態に左右されない音条件等について実車両を用いて交通総合試験路(注)で実験的に検討しています。 (注)交通総合試験路は理工学部船橋校舎内に設置されている実験施設で、全長618m、幅30mの直線路で、密粒度アスファルトコンクリート舗装の試験路です。

3.自動車の運転者と同乗者の疲労評価に関する研究

乗用車やトラックに乗って振動を受けている状況で運転操作や着座姿勢を一定時間持続すると疲労感(生体への負担が原因で発現する感覚)を生じます。この研究では、走行中の自動車に乗車している運転者と乗員の両方を対象として、疲労感を定量的に評価する指標の確立を目的としています。定量的に評価する指標とは、人間が自身で制御できない生理反応量(心拍や皮膚温度等)や走行中の振動を構成する物理量(加速度や時間等)を意味しており、これらの指標と疲労感の関係を交通総合試験での実車実験により検討しています。

(実車実験中の走行車両)

(実車実験前の実験参加者)

上記の研究の他に、低周波音に関する研究や音楽の定量化に関する研究なども行っています。

変動性低周波音による生体反応とリラクゼーション効果に関する研究

低周波音とは周波数100Hz以下の音で、近年では風力発電用風車から発生する音の大きさが時間変動する変動性低周波音が騒音問題となっています。人間は低周波音によって圧迫感や不快感を生じますが、和太鼓やバスドラムの低音は腹や胸に響く振動により快適感や迫力感を感じることもあります。この研究ではウーハーを設置した防音室で変動性低周波音の感覚特性や生体反応を測定しています。また、リラクゼーション効果を調べ、ストレス緩和に役立つ福祉機器への応用も検討しています。

振動乗り心地向上のための音楽の定量化に関する研究

私たちは自動車や鉄道車両の乗車時に楽音を用いて快適環境を構築することがありますが、乗り物の振動乗り心地の評価には人間の振動感覚特性が用いられています。しかし、振動と音の同時知覚時における感覚のメカニズムの詳細は分かっていません。この研究では感覚器が異なる振動と音を同時に与えた場合の振動と音の優位性について調べ、さらに楽音を定量化するためのパラメータを検討し、振動乗り心地との関連性や向上の可能性を探ります。

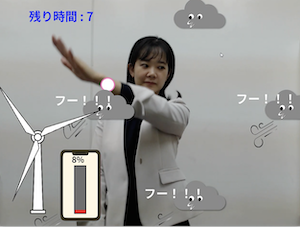

シリアスゲームに関する研究

私の研究テーマは、ゲームの力を社会の役に立てることです。たとえば「シリアスゲーム」と呼ばれる分野では、ゲームの仕組みを用いて運動を楽しくしたり、歴史を体験的に学んだりすることができます。現在は、資格試験の勉強を助ける問題出題アプリの開発を進めており、出題方法の工夫や使いやすいデザインを検討しています。また、人や組織の行動をコンピュータで再現する「シミュレーション」にも取り組んでおり、交通渋滞や歴史的事件を再現することで、社会課題の解決や研究者の支援につなげています。ゲームやシミュレーションを通じて「学びをもっと面白く」「社会をもっと理解しやすく」することを目指しています。