About精密機械工学科について

4年間の学びと身につく力

〜創造型技術者の道へ〜

入学から卒業までの流れ

- 1年次

-

座学による理論

実技による実践力

課外活動による実践力

+コミュニケーション能力

(ロボット工房)

- 2年次

- 座学による理論 実技による実践力 課外活動による実践力+コミュニケーション能力(ロボット工房)

- 3年次

- 座学による理論 実技による実践力 課外活動による実践力+コミュニケーション能力(ロボット工房)

- 4年次

- 卒業研究

就職

1年次

講義・実験・実習

学びの目標

基礎的な機械構成要素やプログラミングを学び、実験・実習を通してエンジニアリングセンスを磨く

主な科目

- 教養科目

- 機械要素

- 材料学

- 工作実習実験Ⅰ・II

- コンピュータプログラミング

- 精密機械工学インセンティブ

- 精密機械工学リテラシ

工作実習実験Ⅰ・II

工作機械による加工やメカトロニクス実習を通じて、ロボット製作などに必要な技術を学びます。

精密機械工学インセンティブ

精密機械工学の導入教育科目として、入学直後から簡単なロボットの製作やプログラムを学びます。

ロボット工房

プロジェクト立ち上げ

学生自身が興味のあるものづくりについてプロジェクトを立ち上げ、その専門である教員のサポートのもと活動を開始します。

2年次

講義・実験・実習

学びの目標

アイディア創出から実践的な応用につなげられるよう基礎と応用を関連づける

主な科目

- 機構学

- メカトロニクス

- ロボット工学I

- 半導体工学

- 機械実験Ⅰ・電気電子実験Ⅰ

- 機械設計製図Ⅰ

ロボット工学I

基本的なロボット制御を例として、数学、物理、制御理論、力学をはじめ、これまでに学んだ工学系学問の各種知識をどのように応用してロボット製作を実現するかについて学びます。

機械設計製図Ⅰ

日本工業規格(JIS)で制定された機械製図の規則を習得し、機械部品や機械装置を図面化します。

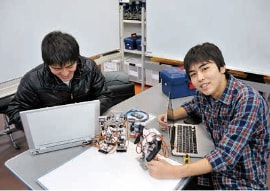

ロボット工房

目標に向かって、活動

専門科目も増えてくる2年生では、授業で学んだことを活かして主体的にプロジェクトを進めていきます。学会や競技会などの目標に向けて活動します。

学生自身が目標を設定し、主体的に実験を行います。もちろん教員もサポートします。

3年次

講義・実験・実習

学びの目標

1・2年次で学んだ事を深め専門知識の習得につとめる

主な科目

- 精密加工

- デジタル回路

- 制御システム

- 光工学

- 機械実験Ⅱ・電気電子実験Ⅱ

- 機械設計製図Ⅱ

- コンピュータシミュレーション

機械実験Ⅱ・電気電子実験Ⅱ

精密機械工学に関する各種実験題目について、実験と教員との試問を繰り返し、理解を深めます。写真は、クリーンルーム内で微細パターンを作製している様子です。

ロボット工房

学会や競技会などで発表

リーダーとして 1、2年生をまとめ行動することでリーダーシップや問題解決能力を身につけます。学業と活動を両立することで、理工学部から学生博士賞が授与されます。

ロボット工房での活動は3年間で一区切りし、優秀な活動を行った学生は学生博士賞が授与されます。

4年次

講義・実験・実習

学びの目標

知能機械やその要素技術の開発・研究を行う研究室を多く設け、

ハードウエア志向のシステムエンジニアを育成

主な科目

- システム工学

- 人間工学

- デジタル制御

- マイクロマシニング

- 精密機械工学演習

- 卒業研究

4年次より、力学系、機械系、電気・電子・マイクロマシン系、計測系、制御・ロボティクス・情報系の各研究室に配属し、各種精密機械工学に関する研究をスタートします。4年生の最後には卒業論文を作成し、その発表会を行います。また、大学院に進学することによって、より深い知識や技術を身につけ、国内・国際学会にて成果発表を行います。

卒業論文発表会・修士論文審査会・博士論文公聴会

各過程の最終年度には論文に関する発表会が行われます。

研究による成果は、学外の学協会でも積極的に発表を行っています。成果が認められ、各学協会からの受賞も多数あります。

大学院進学または就職

卒業後の進路